Luftfahrtindustrie in der DDR Von der Ju 52 zum DDR-Jet 152

An das große Erbe von Junkers in Dessau konnten die Flugzeugbauer der DDR nur eine kurze Zeit anknüpfen.

Magdeburg - Dessau kristallisierte sich in den zwanziger Jahren als einer der führenden globalen Standorte der Entwicklung und dem Bau von Verkehrsflugzeugen heraus. Dies lag in erster Linie an den bahnbrechenden Konstruktionen von Hugo Junkers. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde Junkers aus dem Unternehmen verdrängt und der Schwerpunkt des Unternehmens auf militärische Entwicklungen gelegt.

Dadurch verlor Junkers den technologischen Anschluss im zivilen Flugzeugbau. Vor allem die US-amerikanischen Konstruktionen Douglas DC-3, die 1936 in Dienst ging, sowie die viermotorige DC-4 von 1942, waren bereits wesentlich moderner als die Ju-52/3M („Tante Ju“). Dennoch wurde das Erfolgsmodell bis Kriegsende überwiegend für militärische Zwecke weitergebaut.

Mit der Gründung der DDR plante die Regierung Ulbricht wieder eine eigene Luftfahrtindustrie. Konstrukteure, Facharbeiter und Piloten waren trotz Kriegsfolgen und Flucht in den Westen immer noch in ausreichender Zahl für ein solches Vorhaben verfügbar.

Der Aufbau einer nationalen Luftfahrtindustrie gehörte zum Fortschrittsdenken jener Jahre. Dies bildete einen internationalen Trend ab – auch im kommunistischen Lager. So bestanden bis 1989 in der Tschechoslowakei, Polen und Rumänien relativ große Luftfahrtindustrien.

Zunächst beschloss die DDR-Regierung, mit dem Nachbau der sowjetischen Iljuschin Il-14 wieder eigene Grundlagen in Konstruktion, Fertigung und Nutzung von Verkehrsflugzeugen zu gewinnen.

Im Flugzeugwerk Dresden entstanden schließlich 80 Il-14P, von denen einige Exemplare auch exportiert werden konnten, so nach Ägypten, China und Polen. Die Doppelsternmotoren wurden als Lizenz im VEB Industriewerk Karl-Marx-Stadt produziert. Von 1956 bis 1959 wurden 80 Maschinen gebaut.

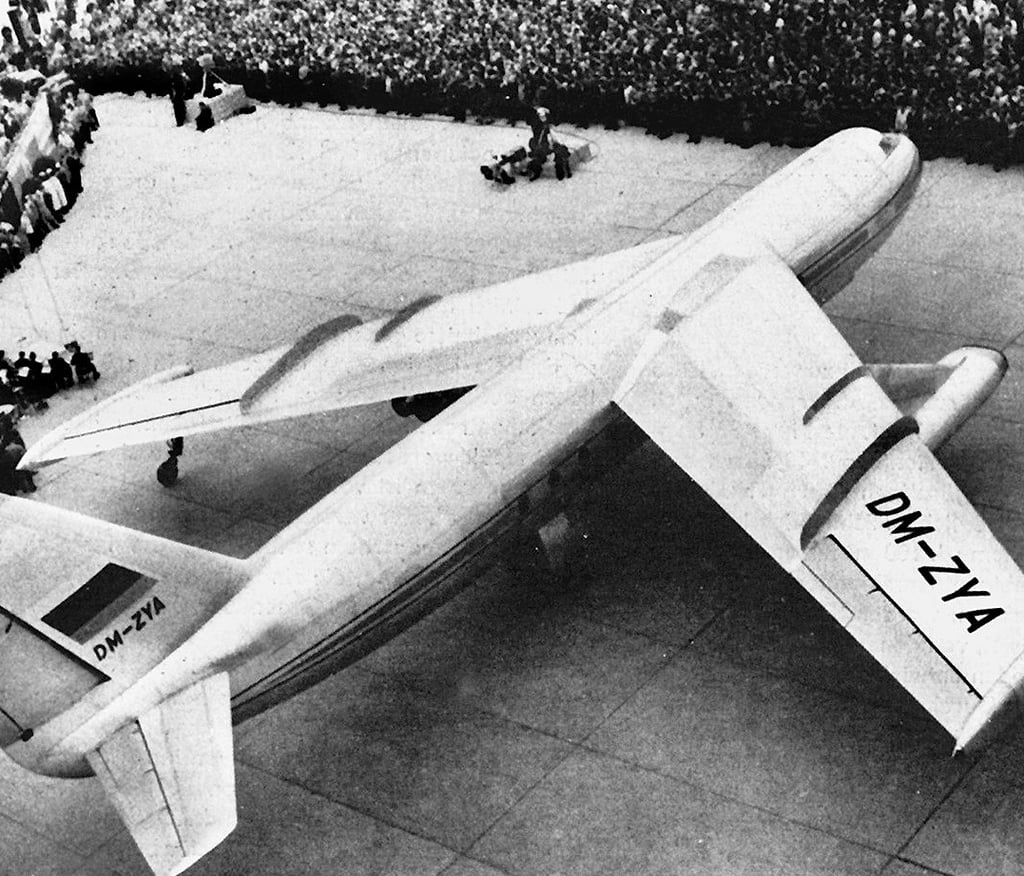

Schließlich sollte mit dem modernen Modell 152 der Aufbruch in die Zukunft gelingen. Doch das Projekt unter Konstrukteur Brunolf Baade stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Es basierte auf Baades Entwurf eines sowjetischen Mittelstreckenbombers, der nun für eine zivile Nutzung umkonstruiert wurde. Um möglichst wenig auf Importe zurückzugreifen, wurde das Triebwerk Pirna 014 konstruiert. Vier 014-Turbojets, deren Kern noch auf Jumo-Entwicklungen aus dem Krieg zurückging, waren als Antrieb für die 152 vorgesehen.

Neben der Ausstattung der DDR-Fluggesellschaft Interflug sollte die 152 exportiert werden – auch ins westliche Ausland. Es zeigte sich schnell, dass dieser Plan durch den Kalten Krieg unrealistisch war. Weil die Sowjetunion inzwischen den Bruderländern moderne Typen wie die Jets Tupolew Tu-104 und Tu-124 sowie die sehr wirtschaftliche Turboprop Iljuschin Il-18 offerierte, war klar, dass auch Verkäufe an Ostblock-Staaten praktisch unmöglich wurden.

Die 152 sowie drei weitere Projekte wurden durch einen Beschluss des Politbüros vom 28. Februar 1961 gestoppt. Die Fertigungsbetriebe und Konstruktionsbüros erhielten andere Aufgaben. Der Bau von Verkehrsflugzeugen in Mitteldeutschland war damit beendet.