Auszeichnung in Berlin Russische Lager: Autorin aus der Altmark leistet Aufklärung über totgeschwiegene Zeit

Theologin und Autorin Edda Ahrberg aus Cobbel (Landkreis Stendal) begleitet seit vielen Jahren ehrenamtlich die „Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion“. Diese ist in diesem Jahr in Berlin ausgezeichnet worden – für ihre jahrzehntelange Aufklärungsarbeit über eine lange totgeschwiegene Zeit.

Cobbel - Der zweite Weltkrieg ist seit Jahren vorbei: Eine junge Frau wird vom Tanz entführt und landet vor einem Militärtribunal. Ein junger Mann verschwindet von seiner Arbeitsstätte als Nachtwache in einer Klinik. Schicksale wie diese sind tausendfach in der damaligen sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 auch in der DDR geschehen. Wer Glück hatte, kam für viele Jahre ins Gulag.

Tausende Deutsche wurden in Zwangsarbeitslager hinter dem Ural geschickt. Ihre Schicksale wurden später totgeschwiegen. Doch zusammen mit der „Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion“ bemühen sich Engagierte wie Edda Ahrberg aus Cobbel, diese Zeit aufzuklären.

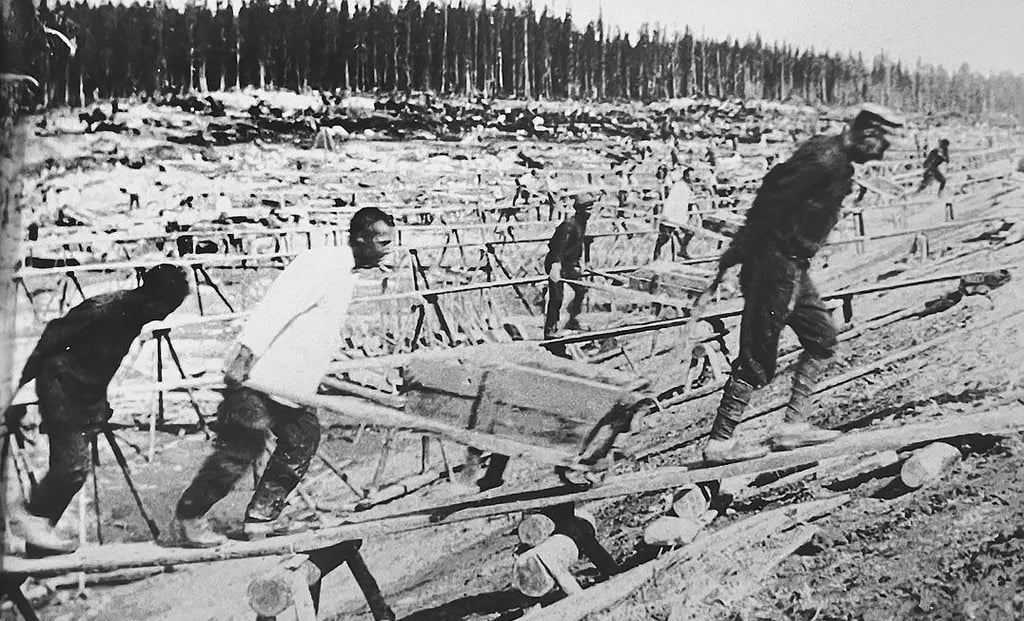

Workuta ist der Name eines der größten und härtesten russischen Strafarbeitslagers nördlich des Polarkreises – einer lebensfeindlichen Region mit -50 Grad Celsius im Winter. Mehr als 70 000 Inhaftierte mussten zeitgleich in verschiedenen Bergbauschächten Kohle und andere Bodenschätze fördern.

Workuta steht heute aber auch als Synonym für das umfangreiche Gulag-System der Sowjetunion, in dem bis 1958 neben vielen anderen auch tausende Deutsche interniert waren oder einfach starben.

Nach offiziellen Angaben sollen 1953 fast 2,5 Millionen Menschen in Lagern und Kolonien der Sowjetunion inhaftiert gewesen sein. In die Gulags (zu deutsch „Hauptverwaltung der Lager“) kamen vor allem die politischen Gefangenen. Das System war auf Zwangsarbeit als Wirtschaftsfaktor ausgelegt.

Oft erfuhren die Angehörigen nicht, ob der verschwundene Vater oder die Tochter überhaupt noch lebten. Später gab es ein striktes Verbot, über das Erlebte zu reden – immer mit der Angst verbunden, wieder „abgeholt“ zu werden.

Dadurch ging viel an persönlicher Erinnerung verloren. Einige aber schlossen sich – zunächst im Westen Deutschlands – in der Gruppe „Lagergemeinschaft Workuta“ zusammen, um die Geschichte zu verarbeiten. Von denen, die vor mehr als 70 Jahren selbst interniert waren, sind heute nur noch wenige Menschen da, inzwischen habe die zweite und dritte Generation der Inhaftierten die Aufklärungsarbeit übernommen, sagt Edda Ahrberg aus Cobbel.

Sie selbst kam ab 1990 als Mitglied des Bürgerkomitees zur Auflösung des Staatssicherheitsministeriums in Magdeburg und später als Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in Kontakt mit politisch Verfolgten aus dieser Zeit. „Noch 1990 waren viele auf der Suche nach ihrem Vater oder anderen Angehörigen“, erzählt sie und: „Viele erfuhren erst nach der Wende, dass ihre Lieben längst gestorben waren.“

Diese Kontakte, aber auch die Suche nach Vermissten und das Aufarbeiten einzelner Lebenswege haben sie von Anfang an bewegt. „Ich merkte, ich musste was tun, sonst kümmert sich keiner um diese Schicksale“, sagt sie heute.

Insgesamt sollen in der sowjetischen Besatzungszone nach dem Krieg (bis 1955) von den Militärtribunalen etwa 35 000 Deutsche verurteilt worden sein, 3000 von ihnen direkt zum Tode.

Vieles, das zwischen 1948 und 1957 an politischem Unrecht geschehen ist, ist lange totgeschwiegen worden. Dass zu DDR-Zeiten nicht über die Gulags gesprochen wurde, habe nicht allein mit der Angst vor Verfolgung zu tun gehabt, sondern auch mit der fehlenden Aufklärung, sagt Edda Ahrberg: „Viele Menschen hatten nach dem Krieg im Kopf, ‚die Verurteilten waren eben Nazis‘.“ Dass es um das Beseitigen politischer Gegner der SED und manchmal eben auch völlig Unbeteiligter ging, konnte sich wohl niemand vorstellen.

Seit der politischen Wende in Deutschland unterstützt Edda Ahrberg die Lagergemeinschaft Workuta. Sie ist mit Zeitzeugen an Orte der Lager von einst oder auf die Friedhöfe im heutigen Russland gereist und hat geholfen, diesen fast vergessenen Teil der Geschichte zu dokumentieren.

An mehreren Dokumentationen – auch persönlicher Geschichten der Betroffenen und ihrer Kinder – hat sie mitgearbeitet. Zusammen mit Autorin Anne Drescher hat sie den Almanach „GULag und Gedächtnis“ mit mittlerweile drei Jahresbänden herausgegeben. Dass es heute wichtiger denn je ist, die Erinnerung wach zu halten, erklärt sie mit Blick auf das aktuelle Russland. Denn noch heute gibt es Strafarbeitslager, in die politische Gegner gesteckt werden.

Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin will besonderes Engagement für die Demokratie sichtbar machen. Dafür wird einmal im Jahr der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis verliehen. In diesem Jahr – 70 Jahre nach der blutigen Niederschlagung des 1953er-Aufstandes in Workuta – ist er an die Lagergemeinschaft Workuta gegangen. Die bemüht sich seit Jahrzehnten darum, die Erinnerung an Geschehnisse in den unzähligen Zwangsarbeitslagern der Sowjetunion wachzuhalten.

Es habe so viele Lager im Gulag-Universum gegeben, tausende Menschen seien in die „Sonderlager“ geschickt worden, ein Drittel verhungert, sagt Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa von der in Russland inzwischen verbotenen internationalen Vereinigung Memorial im Grußwort zur Preisverleihung in Berlin.

Die Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion erhielt den Preis „für die jahrzehntelange herausragende Aufklärungsarbeit über die Verbrechen des Kommunismus sowie das Engagement gegen politischen Extremismus und für den Schutz der rechtsstaatlichen Demokratie und dafür dass sie die Erinnerungen die vielen Schicksale wachhalten“, so Anna Kaminsky, Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Mehr über die einzelnen Schicksale aus dieser Zeit ist auf der Internetseitewww.workuta.dezu finden.