Ist eine Rose wirklich eine Rose? Lasst Blumen sprechen!

An der Blume kommt kein Künstler vorbei. Die Blume gehört zur Kunst. Kaum einer, der nicht schon mal bunte Blüten gemalt hat. Aber was passiert, wenn der Künstler und die Blume eins werden? Die Antwort gibt eine denkwürdige Ausstellung am Niederrhein.

Bedburg-Hau (dpa) - Irgendwann malt jeder Künstler mal Blumen, auch Gerhard Richter, Georg Baselitz und A.R. Penck. Ob Barock oder 21. Jahrhundert, Pop Art oder genveränderte Bio Art - kein Künstler kommt an der Blume vorbei.

Lasst Blumen sprechen!, lautet der berühmte Werbeslogan einer Blumenversandfirma. Joseph Beuys schrieb ihn 1974 auf eine Postkarte, die er dann unlimitiert vervielfältigen ließ. Auf dem Original klebt eine getrocknete Blüte. Natürlich malte der Experte für Filz und Fett auch Blumen - ganz zart und flüchtig, in lila Wasserfarben.

Die Blume in der Kunst - das ist ein schier unüberschaubares Feld. Das Museum Schloss Moyland am Niederrhein widmet dem Thema nun eine eigene Ausstellung und stellt sie als Museum mit dem weltweit größten Bestand an frühen Beuys-Arbeiten passenderweise unter das Motto Lasst Blumen sprechen! (26.6-23.10.). Das Museum nahe der niederländischen Grenze fernab der großen Kunstmetropolen beweist mit der Schau aus 75 Arbeiten von rund 40 zeitgenössischen Künstlern wie Richter, Baselitz, Andy Warhol, Beuys, Thomas Schütte oder Luc Tuymans wieder einmal, dass auch Häuser mit kleinem Budget und Team große Kunst können.

Ein ausgeklügelter Parcours mit ironischen, aber auch sozialkritischen Stationen führt durch die Ausstellungshalle, einige Schlosssäle und Teile der Parkanlage. Schon zu Beginn irritiert ein meterlanges Blumenwiesenpanorama des Japaners Hiroyuki Masuyama. Aus Hunderten Einzelfotos besteht das Blumenbild, und das Auge muss schon geschult sein, um zu erkennen, dass hier zusammenwächst, was nicht zusammengehört: Sommer- und Frühjahrsblüher, Schnee und pralles Wiesengrün. Masyama spürt mit seiner Kunst der Zeit nach: Für uns ist die Lebenszeit wichtig, danach gibt es keine Zeit und keinen Raum mehr.

Ironisch spielen junge Künstlerinnen wie Vera Lossau oder Chiara Lecca mit den üppigen Blumenstillleben des Barock. Lossau malte jede Blüte einzeln ab und bändigte die chaotische Blumenvielfalt in einem strengen Rechteck aus 30 schwarzen Tafeln. Lecca stellte für den Schlosssaal ein ausladendes Blumenbouquet her, das majestätisch auf einem Tisch thront. Die verschwenderischen weißen Blüten sind in Wirklichkeit präparierte flauschige Hasenohren, das Grün ist Plastik. Ein wenig beschämt stellt man fest: Auch künstliche Blumen aus fragwürdigen Materialien verschaffen ästhetischen Genuss. Das beweisen auch die exotischen Blumenkreationen von Heide Hatry: Sie formte bunte Blüten aus Tierinnereien.

Blumen und Blüten faszinieren seit jeher durch ihre Schönheit. Aber nach den Verheerungen des Zweiten Weltkrieges sei die Blume in der Kunst zunächst etwas verschmäht worden, sagt Kurator Alexander Grönert. Es musste erst Andy Warhol kommen, der 1964 statt seiner Desaster-Bilder plötzlich bunte Pop Art-Blümchen malte. Eine Tapete mit Warhols fröhlich-blauen Hibiskus-Blüten zieht sich wie ein Leitmotiv durch die Ausstellung. Von Natur ist da übrigens nicht mehr übrig. Warhol nutzte wie später Gerhard Richter Fotografien als Vorlage. 1977 wandte sich Richter erstmals Blüten zu und nannte sein Bild lapidar Blume.

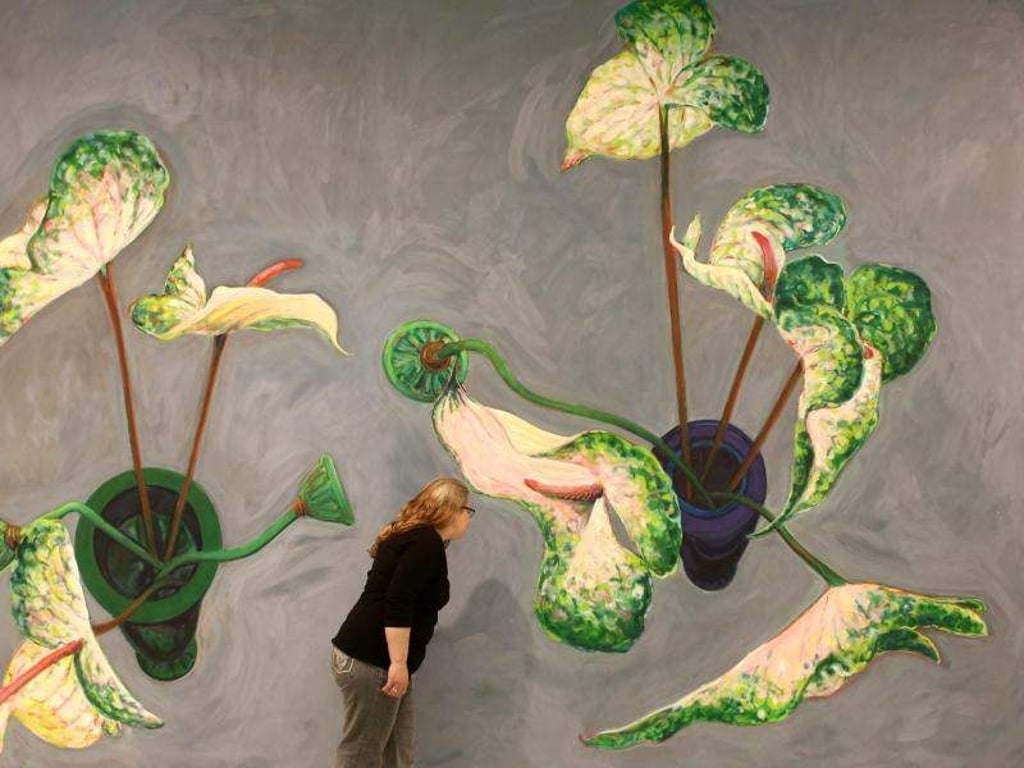

Großzügige Blickachsen geben den Blick frei auf Norbert Tadeusz' wandfüllendes Anthurien-Bild, das Blumen in all ihrer Künstlichkeit feiert. Bei Baselitz steht der Fliederstrauß von 1970 natürlich auf dem Kopf. In einem Video von Pipilotti Rist flaniert eine Frau im Sommerkleid durch die Straßen und zertrümmert lustvoll mit einer offenbar eisernen Fackellilie Autofenster.

Aber was passiert, wenn Künstler und Blume sozusagen eins werden? Mit Hilfe eines Molekularlabors hat der Künstler Eduardo Kac eine mit seinem eigenen Erbgut gentechnisch veränderte Petunie geschaffen. Edunia nannte er den blassroten Hybrid, der von einer herkömmlichen Petunie nicht zu unterscheiden ist. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose, schrieb einst die Autorin und Kunstsammlerin Gertrude Stein. In der Kunst im Zeitalter der Gentechnologie gilt das nicht mehr.