Kulturgeschichte Luther, die Bibel und das Zerbster Bitterbier

Warum sich am Reformationstag ein Besuch des Zerbster Museums lohnt.

Zerbst - Martin Luther und Zerbst sind eng miteinander verbunden. Bereits 1522 predigte der Reformator in der Stadt, dessen Bitterbier er genoss. Nun widmet sich eine neue Kabinettausstellung im Museum am Weinberg Luthers Einfluss auf die deutsche Sprache, auch auf die der Zerbster.

Ein Liebhaber Zerbster Bitterbiers und Lebemann, vor allem aber ein gläubiger Christ und Theologe – das war Martin Luther. Jener Augustinermönch, der 1517 in Wittenberg seine 95 Thesen veröffentlichte, mit denen er tiefgreifende Veränderungen der Kirche und Gesellschaft auslöste. Mit seiner Übersetzung der Bibel etablierte er zugleich eine eigene protestantische Bild- und Sprachtradition.

„Die Lösung vom engen Wortlaut der Textvorlage hin zur Suche nach Begriffen, die den Sinn einer Bibelstelle am treffendsten wiedergaben, ließ Luther zu einem bedeutenden Wortschöpfer werden“, so heißt es in der Wanderausstellung zum 500-jährigen Jubiläum der ersten Luther-Bibel, die jetzt auch im Museum der Stadt Zerbst Station macht. Just am Reformationstag, am 31. Oktober 2023, um 14 Uhr wird die Ausstellung unter dem Titel „Nicht ein Genuss allein. Das Septembertestament von 1522“ eröffnet.

Zerbster Museum zeigt Bibeln aus verschiedenen Jahrhunderten

Beim Septembertestament handelt es sich um den Urdruck von Martin Luthers Übersetzung des griechischen Neuen Testaments in die frühneuhochdeutsche Sprache, die er während seines Aufenthalts auf der Wartburg angefertigt hatte. Luther habe den Text aber nicht Eins zu Eins übersetzt, sondern den Inhalt so übertragen, dass ihn die Menschen verstehen, bemerkt Museumsleiterin Agnes-Almuth Griesbach. Getreu seiner Forderung „Ihr müsst dem Volk aufs Maul schauen“ wählte er einen natürlichen Ausdruck. Dadurch entstanden neue Begriffe, die rasch Eingang in die deutsche Sprache fanden und bis genutzt werden wie zum Beispiel Feuereifer, Nächstenliebe, Lückenbüßer, Lockvogel, Lästermaul, Gewissensbisse oder Herzenslust.

Neun bebilderte Roll-ups umfasst die Ausstellung, die in der Tonne des Museums gezeigt wird. Ergänzt werden die Banner mit historischen Bibel-Exemplaren. Etwa zehn Kilo wiegt die Kurfürstenbibel von 1576, die Christian Friedrich Sintenis 1797 käuflich erworben hatte. Sintenis war Pastor an der Zerbster Trinitatiskirche. Er gilt als einflussreichster Geistlicher seiner Zeit in Zerbst und hinterließ einen handschriftlichen Eintrag in der kunstvoll illustrierten Bibel, was diese zu etwas Besonderem macht, wie Agnes-Almuth Griesbach sagt. Dass die Bibel nicht nur als reines Schmuckstück diente, sondern auch genutzt wurde, beweisen die Unterstreichungen.

Als weiteres Exponat wählte die Museumsleiterin eine Altarbibel von 1730 aus, die ebenfalls aus Sankt Trinitatis stammt. Diese enthält sehenswerte Stiche sowie Anmerkungen und Erläuterungen zu den Textpassagen. Deutlich handlicher fallen die Familienbibeln aus dem 19. Jahrhundert und vom Anfang des 20. Jahrhunderts aus.

Zerbster Museum bietet besonderen Reformationsdruck an

Doch zurück zu Luther und der von ihm angestoßenen Reformation. Einer der ersten evangelischen Prediger in Zerbst hieß Johannes Luckow. Als Mönch predigte er im Franziskanerkloster Anfang 1522 gegen das Klosterleben und den Sittenverfall und stellte die Autorität des Papstes in Frage. Später war er Pfarrer an der Bartholomäikirche, jedoch nur kurz, da er an der Pest starb.

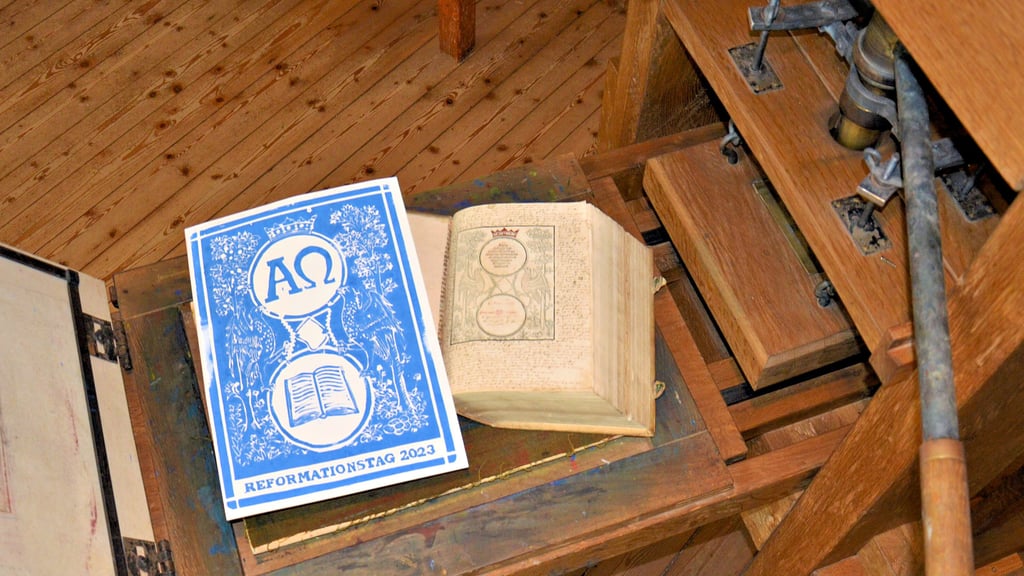

Museumsbesucher können sich am Reformationstag das Exlibris des Franziskanermönchs Johannes Luckow als besonderen Druck am Nachbau der Gutenberg-Presse selbst anfertigen. Exlibris bezeichnet die Signierung eines Buches durch dessen Eigentümer. „Eine Visitenkarte“ zieht Agnes-Almuth Griesbach einen modernen Vergleich. Das Original liegt in einer Vitrine und wurde für die Druckvorlage leichtverändert.

Konzipiert wurde die Wanderausstellung übrigens gemeinsam von der Reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek Wittenberg und der Europäischen Melanchthon-Akademie Bretten. Zu sehen ist sie bis 21. Januar 2024 im Museum am Weinberg, und zwar donnerstags bis sonntags jeweils von 11 bis 16 Uhr.

Am Reformationstag ist der Eintritt kostenlos. Letztmalig besteht dann auch Gelegenheit, sich die Sonderausstellung zum Zerbster Böttchertanz, zum Handwerk und den Innungen der Stadt, anzuschauen.