Uniklinik-Forschung Seltene Erden gegen Krebs

Am Magdeburger Uniklinikum werden in der Nuklearmedizin immer mehr Prostatakrebspatienten mit einem besonderen Verfahren therapiert. Es ist deutlich schonender.

Magdeburg - Den 72-Jährigen quälten schon geraume Zeit Rückenschmerzen. Im August 2017 wurden sie so schlimm, dass er nicht mehr aufstehen konnte. Seine Tochter fuhr ihn deshalb an einem Sonntag zur Notaufnahme des Uniklinikums nach Magdeburg. „Ich wurde geröntgt und durch die Röhre geschoben“, erinnert sich der Altmärker. „Ich habe gedacht, dass die Schmerzen von meiner Jahrzehnte langen Arbeit als Berufskraftfahrer her rühren.“

Doch die Diagnose, die ihm nach umfangreichen Untersuchungen vom Urologen eröffnet wurde, war eine völlig andere und ein Schock für ihn: Prostatakrebs. Es fanden sichzahlreiche Herde im Knochen, vor allem die Wirbelsäule war befallen und ein Herd in den Spinalkanal eingebrochen, was die starken Schmerzen erklärte.

„Damit hätte ich nicht gerechnet“, schüttelt der 72-Jährige den Kopf. „Das war ein Schlag!“

Dem Krebspatienten wird zuerst versucht, mit Hormon- und Chemotherapie sowie mit Bestrahlung zu helfen, was zunächst zu einem deutlichen Abfall der sogenannten Tumormarker, der Substanzen im Blut, die bei Krebserkrankungen in erhöhter Konzentration auftretend führte.

Chemos nicht gut vertragen

„Die sechs Chemos habe ich aber nicht gut vertragen und zuletzt nur noch die Hälfte meines Normalgewichts gewogen“, so der Rentner.

Professor Michael Kreißl, Chef der Uni-Nuklearmedizin, ergänzt: „Leider kam es in diesem Fall zu einem deutlichen Abfall der weißen Blutkörperchen mit erhöhtem Risiko für schwere Infektionen.“ Eine CT-Untersuchung zeigte zudem im Februar 2018 eine Vermehrung der Knochenherde.

Doch er habe nie die Hoffnung verloren, sagt der Krebspatient. Auch nicht, als er nur noch mit dem Rollator laufen konnte. „Ich hatte immer jute Sprüche druff bei der Behandlung in der Klinik.“

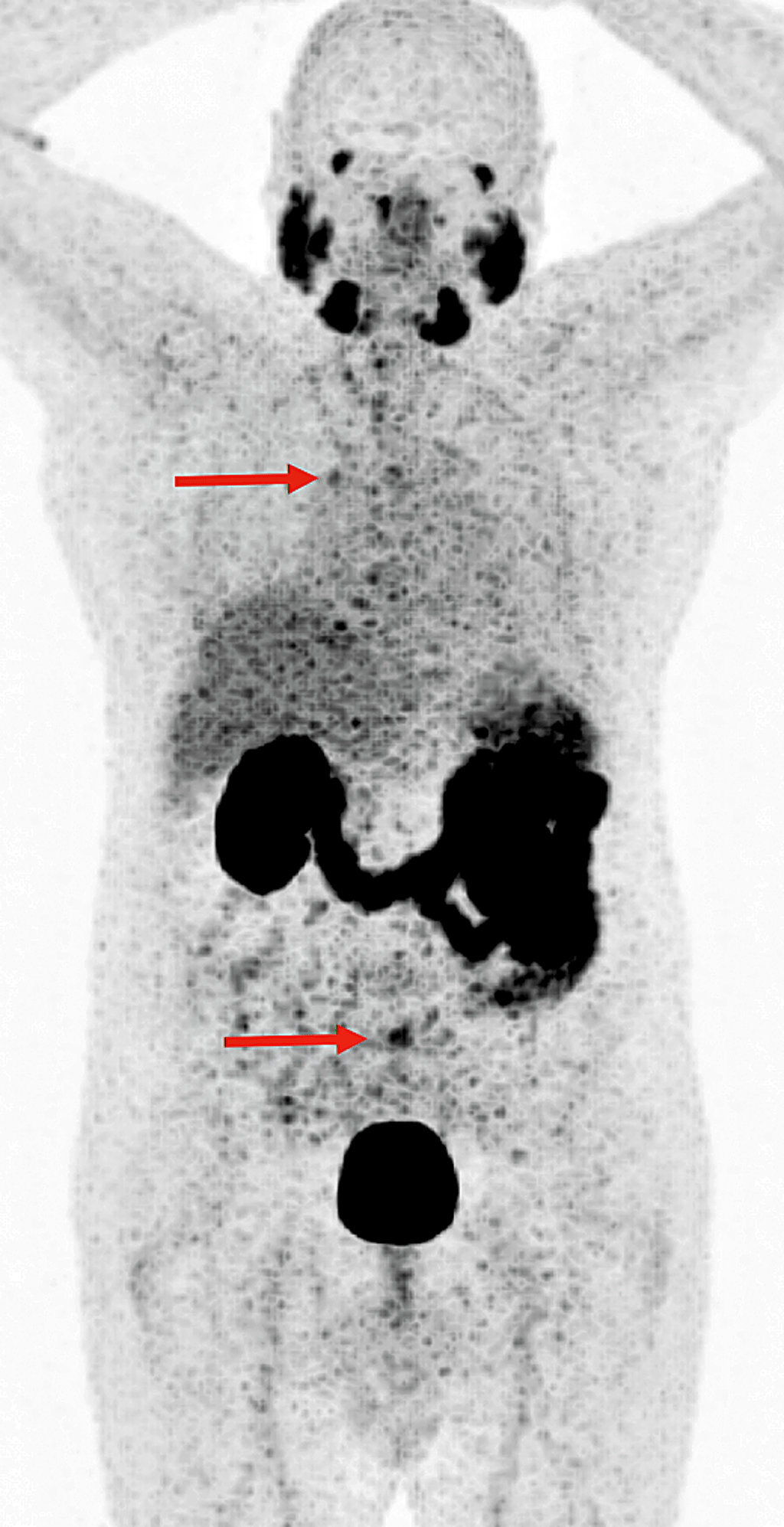

Schließlich wurde bei ihm eine PSMA-PET/CT gemacht, um die Ausbreitung der Tumorerkrankung möglichst genau zu erfassen. Kreißl erklärt: „Die Untersuchung ist eine Kombination aus Computertomographie (CT) und Positronen-Emissions-Tomographie (PET), mit der, hochempfindlich, die Verteilung eines Eiweißkörperchens (PSMA) im Körper über eine sogenannte Spürsubstanz dargestellt wird.“

Da PSMA sich in hohem Maße in den Tumorherden des Prostatakarzinoms findet, werde so die Verteilung der Herde deutlich dargestellt. Die Untersuchung muss derzeit bei der Krankenkasse einzeln beantragt werden und wird in bestimmten Fällen eingesetzt.

Professor Michael Kreißl, der seit vier Jahren am Universitätsklinikum Leiter der Nuklearmedizin ist, zeigt die damaligen Aufnahmen. „Die Bilder zeigen, dass der Körper des Patienten, insbesondere die Knochen, mit kleineren und größeren schwarzen Flecken übersät ist. Ausgedehnte Metastasen“, sagt der 47-Jährige.

Die Chancen standen schlecht. Bei diesem Krankheitsverlauf war damit zu rechnen, dass der Altmärker das Weihnachtsfest 2018 nicht überlebt.

Der Fall wurde in einer „Tumorkonferenz“ von Ärzten verschiedener Fachdisziplinen besprochen und eine sogenannte PSMA-Therapie empfohlen. Kreißl: „Dieses neue, vielversprechende und nebenwirkungsarme Verfahren wird eingesetzt zur Behandlung von Metastasen des fortgeschrittenen Prostatakarzinoms. Dann, wenn Hormon- und Chemotherapie nicht mehr wirken, nicht vertragen werden oder nicht möglich sind.

Die Therapie setzt an den gleichen Eiweißkörperchen an, die auch für die beschriebene PSMA-PET-Bildgebung genutzt werden. Somit könne vor jeder Behandlung mit der PET/CT für jeden Patienten geprüft werden, ob diese Behandlung Sinn habe. „Bei der nuklearmedizinischen Therapie dieser Tumore wird ein radioaktives Nuklid – Lutetium-177, ein Seltenerdmetall, gebunden an eine ,Spürsubstanz’ für PSMA in die Vene injiziert. Dieser Stoff bindet sich an die Tumorzellen.“

Die radioaktive Strahlung (ß-Strahlung) mit einer Reichweite von weniger als einem Millimeter bestrahlt die Tumorherde von „innen“.

Der gebürtige Franke Kreißl, der über Augsburg und Würzburg an die Elbe kam, macht allerdings klar: „Selbst im besten Falle kann der Krebs nicht völlig ausgeheilt werden. Es geht um eine Eindämmung des Tumors, um eine Verlängerung des Lebens in guter Qualität.“

Und diese habe eine Studie vorgestellt beim amerikanischen Krebskongress, mit über 800 Patienten kürzlich festgestellt. In einer weiteren ersten aktuellen Studie mit 200 Erkrankten zeigte sich eine eindeutig bessere Verträglichkeit und höhere Ansprechwahrscheinlichkeit der neuen Behandlungsmethode gegenüber einer bestimmten Form der herkömmlichen.

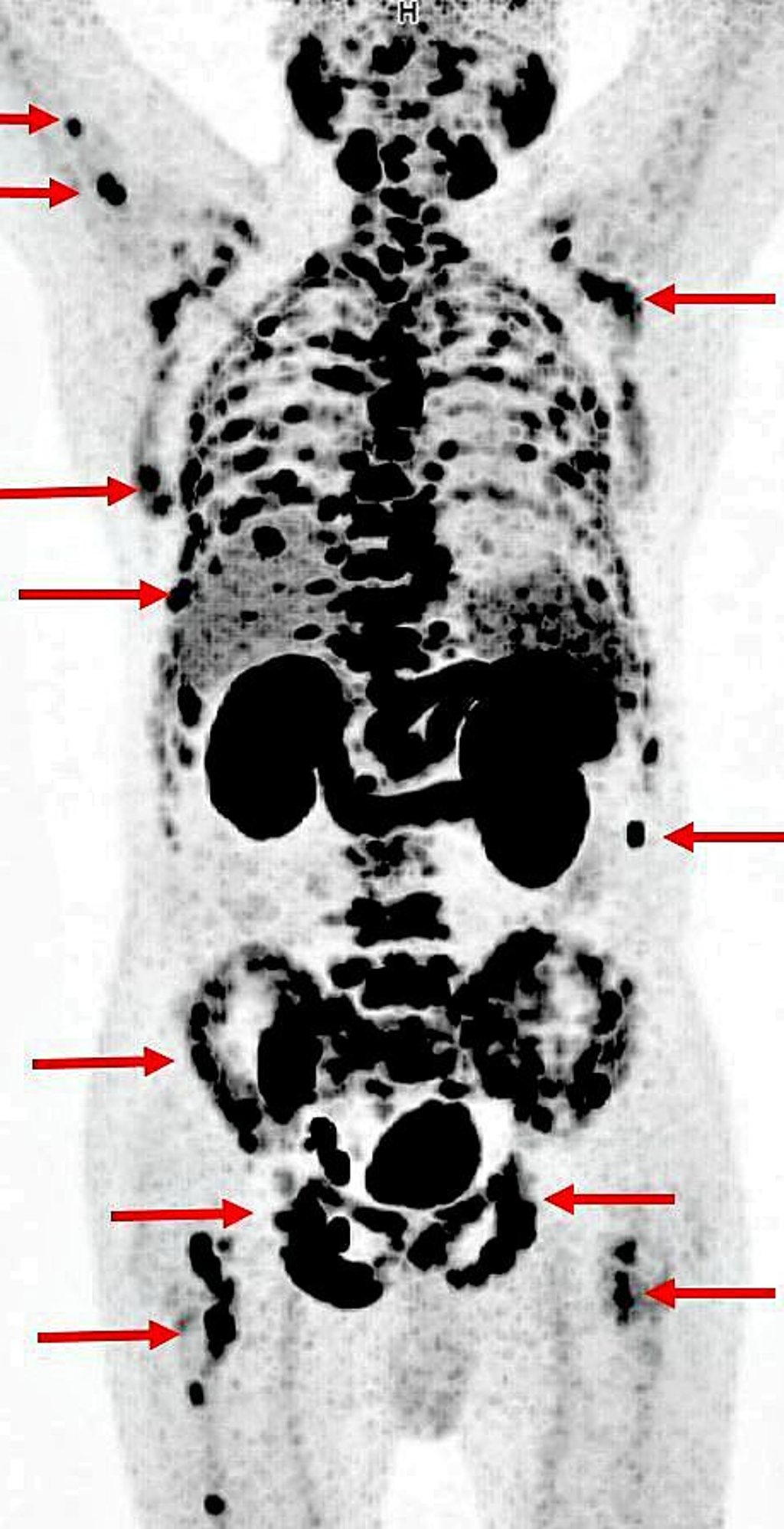

Therapiert wird auf der nuklearmedizinischen Station; nach der radioaktiven Spritze muss man dort (meist) drei Tage bleiben und hat wegen der Strahlung Besuchsverbot. Die weiteren der zunächst meist vier Behandlungen folgen im Abstand von je 6 bis 10 Wochen. Über die ganze Zeit wird der Patient genau mit Blutproben und auch mit PET/CT überwacht.

Ausländische Patienten

Der 72 Jahre alte Altmärker ist einer der ersten Patienten, bei dem mit der Therapie in Magdeburg begonnen wurde. Inzwischen sind es mehr als 50 an Prostatakrebs Erkrankte, zum Teil auch aus dem Ausland, die am Universitätsklinikum mit dieser Strahlentherapie von innen behandelt wurden.

Professor Kreißl nimmt die jüngste PET/CT-Aufnahme des Altmärkers in die Hand und zeigt auf die wenigen schwarzen Punkte: „Ein sichtbarer und dauerhafter Rückgang der Metastasen“, sagt er.