Liveticker

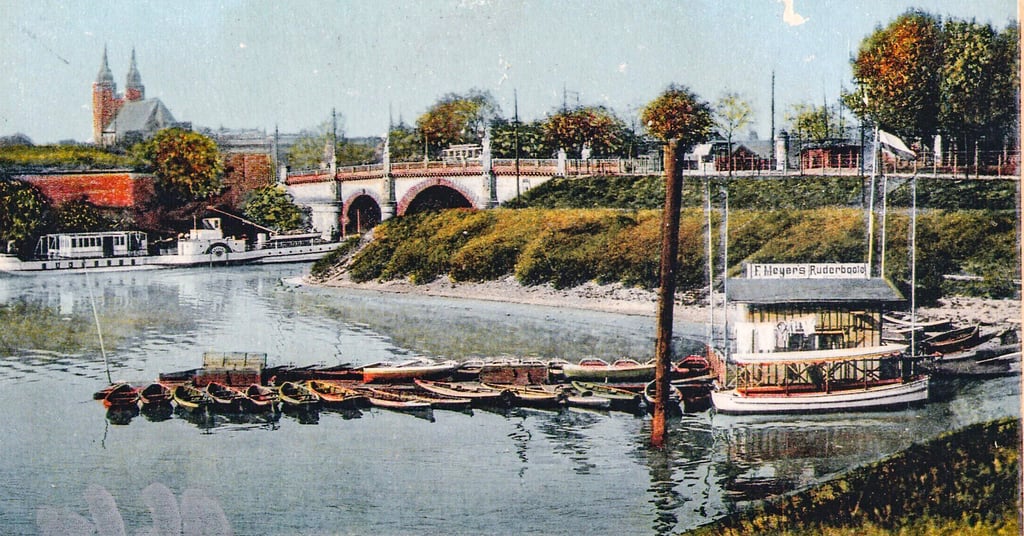

300 Jahre Werder So erhielt die Zollbrücke in Magdeburg ihren Namen

Im Sommer 1722 wurde der Werder, die Insel zwischen den Elbströmen, erstmals besiedelt. Heimatforscher Nadja Gröschner und Frank Kornfeld berichten Interessantes aus der Geschichte des Werders. Am 16. Juli wird das Jubiläum mit einem Fest gefeiert.

07.07.2022, 10:00

Magdeburg - In den ersten Jahrhunderten unserer Stadtgeschichte gab es keine Brücken, die über die Elbe führten. Zum einen gab es noch gar nicht die Technik, um Brücken zu errichten. Zum anderen war die Elbe auch Grenzfluss, dem Feind auf der anderen Seite sollte kein Weg bereitet werden. Um aber dennoch Handel mit den Slawen und Wenden östlich der Elbe zu ermöglichen, nutzte man Furten durch das seichte Wasser.